至今我仍然无法彻底相信自己上岸的事。已经一周多的时间了,我反复确认收到的电子邮件,以及同学发给我的排名信息,但由于还没有来自官方的名单和学信网的通知,我仍然在担心某一天突然发现自己实际上并没有拟录取,是自己看错了,或者一厢情愿。我十分恐惧这种事情发生,然后我又要准备二战,把最近一年多经历的各种磨难再次经历一遍。

在校备考

从有考研的实际行动到上岸,时间跨度达到了一年多,在2021年的9月开学时,我开始了自己的准备。我是一个很容易焦虑的人,在学校做任何事,都希望尽快做好,我想这不仅仅是因为上进,也是因为一种虚假的优越感的作祟,我总是试图在学校扮演“聪明人”的角色。尽快利索地完成各种任务,让我感到自己比别人聪明。

当我有了考研的想法,就基本上放弃了在学校里对考研无关的科目的认真学习。我在各种水课上学习考研的内容,期末考试也是突击及格,很偏激地将个人的全部都投身给了考研。也许这样夸张的自我献身,余生都不会再有了吧。

青岛大学的考研座位是“私人财产”,任何人只要占据一个位置,就可以拥有对这个位置的宣称,并且随意购买和卖出座位。我很厌恶这种行为,我觉得任何位置都只是学校的公共空间,不应该成为私人牟利的工具。幸亏我早就了解在经常去的浮山书店中,有可以出租的座位,一天10元钱,虽然不便宜,但至少是一种合理的交易。我宁可花几千元在浮山书店学习半年,也不愿意花几百元在别人手里购买原本就是公共空间的座位。事实上我也这么做了,我在浮山书店度过了2021年的12月到2022年的6月初,除了上课和做学校的杂事以外,投入了所有的时间学习,完成了考研的基础阶段。

在2022年的前半年,新冠疫情始终困扰着中国,以及校园。我们经常是封校的状态,并且几乎保持隔天做核酸。这种严格的封校政策和频繁做核算的现象,经常打乱我的生活,学习节奏,并且给全校笼罩了一种让人不愉悦的压迫感。再加上我的紧张脾性,让我总是感觉到实际上也许不存在的同辈压力,并且破坏了我和两个舍友的关系,所以我逐渐感觉到在学校学习的不适,决定换个环境。

回家备考

在进入6月后,我们并没有放假,而是被迫参加了学校的夏季小学期。所谓小学期,无非是学校把学生看作一种可以出售的消费者资源,售卖给社会上的编程培训班,让他们给我们假模假样地讲课,然后在最后几节课图穷匕见,诱导我们花钱报他们的辅导班而已。为了摆脱这种没有意义的课程,以及即将到来的2022年下半年的实习,我让老爸帮我找到了公司做了实习证明,回到了家里。很幸运,在家的马路对面就有一家自助自习室,我在那里租了位置,并继续学习到了2022年的10月。感谢那里的空调,帮我度过了济南的酷暑。在这期间除了跟斑马出去玩了一趟,以及种植牙去医院的来回几趟,我保持了每天10h到12h的学习时间,完成了考研的强化阶段。

我很幸运,在2022年的早些时候认识了代xx学姐,她是我的直系学姐,也是java班的。她给了我很多学习的建议,其中最重要的就是告诉了我自己找实习这条避免被实习耽误时间的路子。我很幸运,老爸帮我找到的公司真的帮我实现了这一操作,让我在强化阶段沉浸式地完全投入了学习。

9月的最后一天,我在自习室与一个女生发生了冲突。她不让我开空调,但我因为荨麻疹,总是怕热。我没有控制好情绪,跟她吵了起来,但最后被自习室的房东怼了回去。因为我还在考试,没有投入精力和她吵架,我知道她跟我吵架是带薪的,而我耽误的是自己的时间。因此我回到了家中复习,很讽刺,第二天济南就下雨了,天气变得很冷,冷得确实不用再开空调了。

既然不热了,在家中的复习实际上很有效率。我完成了冲刺阶段的大部分内容,爸妈对我也投入了无私且巨大的支持。我记得我不知道多少年来第一次过了生日,是22岁的生日。在过去很多年里,我的生日都是在外地过的,并且往往是直接忽略,因为我并不觉得过生日是一件值得高兴的事情。不过在父母身边,总是开心的。

我放弃了入党机会。在10月,书记发布的新的入党名单里包括了我,可惜我并不在青岛,无法参加线下培训。虽然我很想入党,但我宁可在家复习,也不想返青培训,也许还是说明,我还不够想入党吧。

疫情越来越严重,济南开始封小区了。爸妈都无法工作了,老妈为了照顾我的生活,搬过来陪我一起住,一家四口分居两地。国内的xxxxxxxxxxxxx,各地对xx和xx的xxxx正在xx。我当时才反应过来,封不下去了,早晚一定会放开,否则只能一点点消耗xx的xx。我爱焦虑的毛病又开始显现,开始担心初试前几天返青考试,恐怕会不允许入境。我开始想办法,最终计划找个合适的时间离开家,去段xx所在的考研机构住宿到初试前。

返青感染与初试的那段日子

当我还在犹豫要不要这样做时,老天又帮我做了决定。11月末,老爸和奶奶感染了新冠。老妈打电话得知了这个消息,直接哭了起来。我知道新冠未必是什么大病,而且在不远的将来恐怕自身也难保,但在疫情管控相当严格的当时,这意味着老爸和奶奶人身自由的受限。同时,作为家属,我也随时有可能被牵连。因此我在中午得知了这一消息,下午便火速回到了青岛,并不得不接受5天的隔离。社区网格员说,集中隔离的每日费用是400元,我很震惊,这必然是被某些人当作了牟利的手段了。我选择了和我的住宿机构进行沟通,在他们那里找了一间空闲的屋子进行居家隔离。

在放开之前,内宣对新冠病毒有一种出于xx意图的妖魔化,导致老妈这样的普通人在丈夫感染时,真的认为这是某种绝症一样。我当时就知道,老爸不会有事的,两个星期可能就恢复了,只是有点担心奶奶。事实上,老爸和奶奶在半个月以后就都差不多恢复了。虽然新冠恢复也很痛苦,但是在还没有放开的2022年12月1日左右,对新冠病人的强制隔离和歧视性政策,其实对病人的伤害比新冠的病症更严重。苛政猛于虎。

讽刺的是,当我5天隔离结束以后,国家的管控措施也正好放开了。政策发生了一百八十度的大转弯,前一天还在严格核验二维码,后一天就仿佛新冠疫情突然消失了一样,再也无人提及。担心无法返青的焦虑消失了,取而代之的是担心感染的焦虑。在12月的学习中,这种焦虑与日俱增,终于,我和段xx决定回到宿舍学习,自我封闭。我们每天都坚决不出门,吃饭也只吃外卖,必要的出门后回到宿舍都要轮流在全身喷洒酒精消毒后才敢摘下口罩。那时我踌躇满志,自认为复习得足够充分,一定要考一个400+的分数来证明自己。

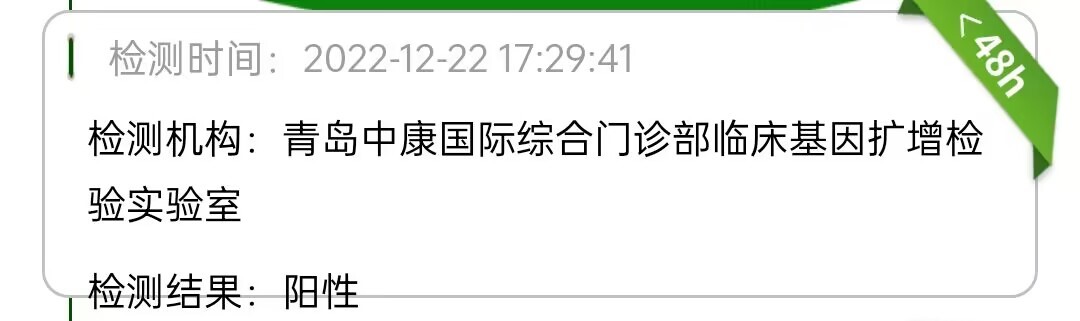

2022年12月21号,我们早晨出门做核酸检测,中午回宿舍后,我始终觉得脑子不太对劲,狐疑地连续测了多次体温,但是始终正常。那几个小时,我甚至完成了一套数学卷子,并取得了不错的成绩。段xx建议我睡个午觉,起床一定就好了。我没有睡着,但晚上再次测试体温时,发现已经发烧了,这是我最担心发生的事,还是发生了。我告诉了我的舍友们,大家都戴上了口罩,现在想来其实什么用都没有。我给老爸打了电话,“爸,我发烧了。”。“哎呦!”,我能听到老爸带有哭腔的一声叹息。我知道老爸也没有什么办法,因此我必须尽可能保持理智,但我还是忍不住表现出了沮丧的情绪。

度过了不安的一晚,第二天凌晨五点发烧烧醒了。22号老爸来了青岛,带我搬出宿舍住进了酒店。我至今还记得那天晚上的场景,我躺在酒店的床上,像一块暖气片散发着热气。老爸将毛巾泡入冷水,敷上我的额头,等到毛巾热了就重新冷却,换了一次又一次。23号依旧有些发烧,好在晚上彻底退烧了。考前的三天几乎没有复习,却并不能减缓24号考试的到来。

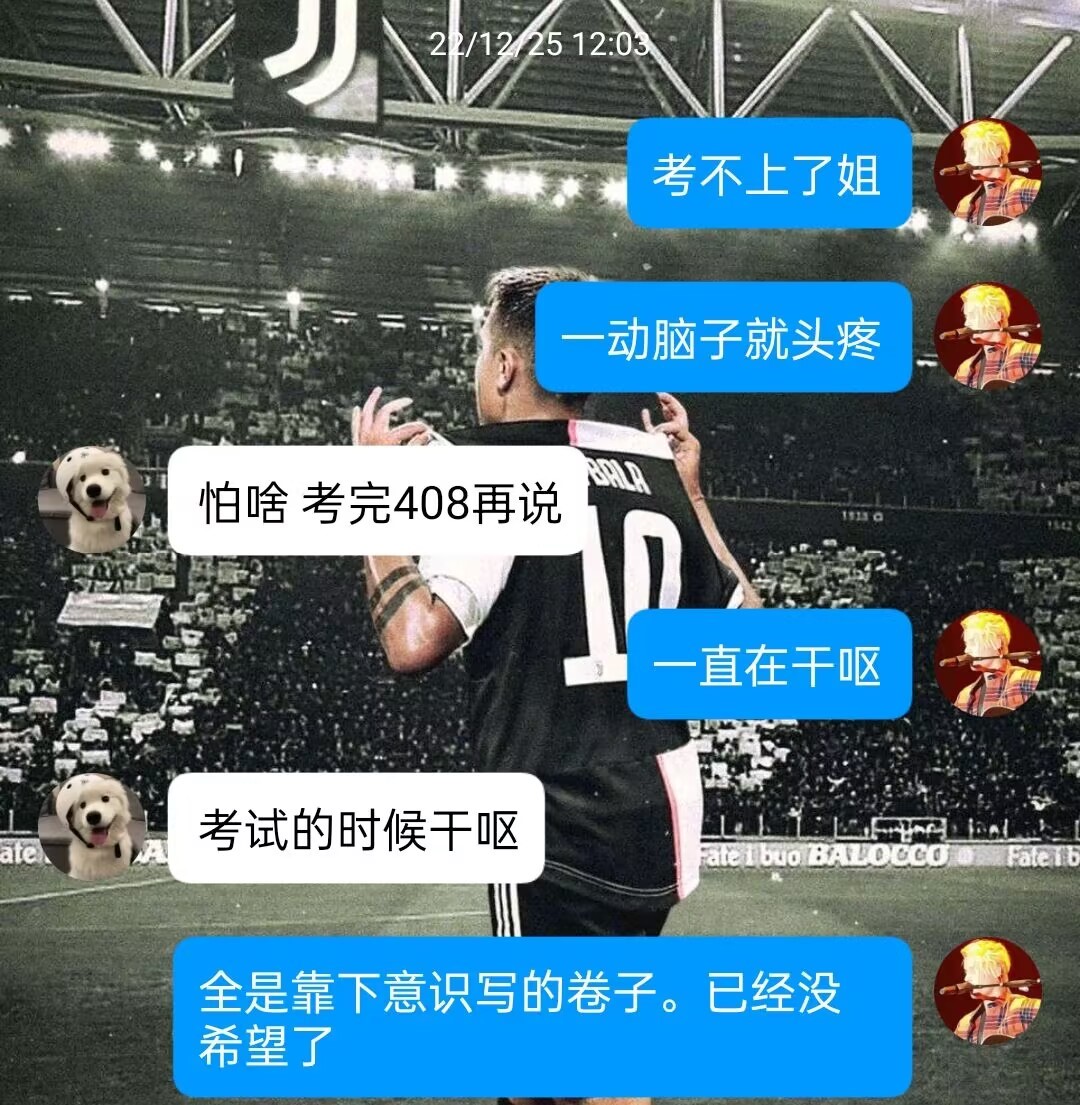

在此之前,我不知道自己已经多少年没有发烧了,也忘记了上次哭泣是在何年何月。考试的两天,我印象最深的就是第一天考完后的我回到酒店,越想越委屈,守着老爸竟然哭了起来。虽然已经不发烧了,但是我感到恶心头晕,浑身无力。考试第一晚的凌晨,又开始腹泻。那时后我满脑子都是第二天的数学考试,对未来充满迷茫。

肠胃的不适比我想象的更加影响考试。那两天由于大范围的新冠感染,街头的饭馆全部停止营业了,必须要吃泡面,或者酒店至少48元一顿的盒饭。但我几乎没有饥饿感,并且一直在干呕,不得不忍受着干呕将饭一口一口压进喉咙,补充考试需要的能量。数学考试十分痛苦,我的生理和心理几乎都达到了极限,虽然考下来了,但是当时已经暗暗认为自己已经落榜。我扛着疲弱的躯体,几乎靠着下意识考完了最后的两门课,出了考场就瘫在了老爸的车后座上,思绪混乱。

那一天我切切实实地感受到了父爱如山。当我躺在车后座上,沉默不语时,老爸一句也没有问过我的考试如何,即使通过我的表现可以很明确地得到答案。我看着他的背影,感觉自己仿佛又变成了一个小婴儿,被他扛在肩上,可以暂时抛弃一切的责任、烦恼、困难,百分百依赖于他的照顾。他开着车,走走停停,从青岛一路开到了家中。

在我将近一个月不在家中的日子里,老妈一个人隔离在xxx,老爸和奶奶在xx修养。当我重新回到xxx,我看到屋子里整洁如新,茶几下还有老妈记录的笔记,大致都是家里马桶又换了一个新马桶盖这样的家务琐事。我感觉鼻子有些发酸,我能想象她一个人待在家中,担心着丈夫的身体安危,又担心着一个人在外备考的儿子时复杂的心情。她是那么淳朴勤劳,即使一个人在家还无法出门工作,还要时刻把屋子收拾得井井有条。

进家门后我始终怔在原地,无所适从,我感到我搞砸了自己奋斗一年多的大事,有可能让全家人美好的愿望落空了。 我只能尴尬地把路上的瓶装水拿出行李箱换个地方摆放,也算是帮忙收拾了行李。老爸把行李拿出来逐个摆放好,笑着对我说:“累了就躺下睡觉吧“。印象里老爸并不是脾气多么好的人,小时候我打碎一个碗都会被他瞪很久,可是今天他仿佛宽容到了极点,任何小事都不要求我帮忙。

给老妈通了视频电话,我和老妈在手机屏幕里对视,什么也没说,然后她哭了。

作为废人的日子

在家休养的日子麻木又慵懒,每天就是吃药,吃饭,睡觉,打游戏,看电影。有时我甚至希望身体恢复得慢一点,至少在仍然是病人的时候,我可以逃避现实,沉迷在自己孤僻的世界。身体恢复后,我又学了做饭,甚至挺喜欢烹饪的感觉。我看了大量昆汀和科恩兄弟的电影,有几部特别喜欢的,比如《八恶人》、《落水狗》、《老无所依》等等。我还玩了维多利亚3,跟王盛泽联机。不过,归根结底,上述的娱乐活动,不过还是为了让自己的思绪得不到安宁,因为一旦我的大脑闲下来,就会想起考试,想起未来可能要面临的审判。

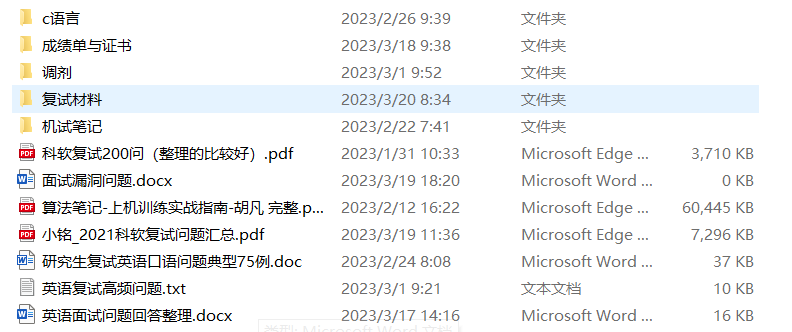

我仍然生活在麻木的娱乐中,但是心底的焦虑感却与日俱增。在2月初,我终于沉不住气开始了复试备考,无非就是写算法题和看往年的面经。相比初试,复试的备考强度降低了很多,一是因为不确定能否进入复试,二是因为已经没有了初试时那种高强度复习的气力,三是因为心里清楚,复试可能运气比准备更加重要,也许复习了许多并不会有好的效果。

2月21日,成绩公布,当时我坐在回家的火车上。看到自己的成绩时,其实我还是很满意的,相比自己的预期并没有很低,根据去年的情况可以排在中游。那一天我从中午到晚上几乎每几分钟就要刷新一次录分网站,随着数据的增多,眼睁睁看着自己的排名一路下跌,最后到了600名的水平,我又陷入了焦虑。又一次到了“可以复试”和“不能复试”的临界点位置,仍然具有极大的不确定性。

我只能继续练习算法题,继续看面经,以及与斑马一起通话练习英语口语。

复试

最终,今年的复试线是367分,单科线卡了一百多人,甚至有399、403这种高分二战选手。而我数学100分刚好上了单科线,进入了复试。今年的复试最终以线下的形式进行,我想,至少可以去感受一下科大的氛围吧。

我真正进行紧张复习,其实就是复试线出来到复试结束的这段时间。那时候其实还是觉得很难考上,并不看好自己,甚至复习累了会想,还不如没有进复试。虽然心里这么想,但是身体还是一直在坚持复习。我甚至一边复习,一边还在联系王道的全职助教岗位,打算一旦落榜,就进入半工半读二战的状态。

说来惭愧,来到合肥复试是我一生中第一次出省。合肥这个城市给我的感觉跟想象中不同,它看起来并没有多么“现代”,街道与居民区比济南更加老旧,但是却充满人气。我还记得考试的间隙在合肥的小区里跟老爸吃淮南牛肉汤,我始终紧绷着神经,愁眉苦脸,说“真不知道到底能不能考上了。”老爸则坦然地跟我说:“先别想考上考不上的事”。能感觉到自己的心胸并不宽广,没有泰山崩于前而面不改色的气度。

复试的上机测试比较顺利,晚上开了会。会上听老师介绍了一些科大及软院的情况,感觉到斗志昂扬。然而,隔天的面试就被老师怼得体无完肤。因为面经主要复习了408与c++的基本知识,然而老师格外问了软件工程的问题。面试结束后我感到万念俱灰。接下来的英语口语面试,我又对答如流,似乎扳回了一城。

考完试后复盘自己复试的全过程,想到面试差劲的表现,感到考上的机会还是渺茫。回济南前,我假装还要面试混进科大东校区,在校园里转了一圈,心情复杂。考研的一年多时间里,我励志考上科大,但科大在我心中一直是一个抽象的概念。而那一天,这个概念在脑中变得具体了,具体到校园里的每一条路,每一栋楼,每一个路过的同学。那时后我觉得自己离科大是那么近,但是考虑到自己可能并不能上岸,就又觉得是那么远。我那时已经彻底心向科大,心里想:“在脑子里多留下一些科大的印象吧,就算二战我也要回到这里。”

复试结束后的第二天,看到消息,斑马上岸华科了。之前准备复试时,我们二人都认为上岸机会渺茫,他甚至不觉得自己能进复试。看到他上岸的消息,其实我更加紧张了。最快乐的情况无非是自己和朋友都上岸了,但除此之外,朋友上岸自己没上岸,其实比两个人都没上岸更痛苦。

复试结束两天后就出了结果,记得通知说27日下午两点前公布,但我苦熬到了中午仍然没有消息,便睡了过去。一觉醒来已经两点多了,焦急地打开电脑,收到了电子邮件。

那一瞬间其实并没有想象中快乐,我想是因为还没有反应过来。我其实很久以来从来没有进行过上岸的心理预演,而往往是在心中默默预演落榜的心情。我向爸妈发了消息,感到由衷地开心,但这种开心似乎还不足以弥补这一年的苦难。我想起刚刚出分回家时,我在厨房做饭,奶奶给我说:“我觉得今年你有六成的把握考上。”我只能笑笑,心想,老人家懂什么,我自己都不觉得能考上了。去复试前,我惴惴不安,奶奶虽然对我的考试具体规则与内容一无所知,却信心万分。虽然我不想承认世间有什么神明与命运,但奶奶对我毫无依据但始终如一,坚定不移的支持与信心,我无法解释。也许这是一种革命乐观主义精神吧。

上岸后的日子

有时我感觉自己永远活在未来中,靠期待和希望未知维持自己的精神世界。上岸后我得到了许多考研时梦想的体验,我得到了同学们的祝福,我进入了学校的光荣榜,我参加考研交流会为后辈们分享经验,等等。但这些事本身给我带来的满足感和快乐,似乎并没有当初预期的那么浓烈。而现在,我又在期待新的未知了,比如科大的生活,未来的导师与同学等等。期待就是吊在驴额头前的那根胡萝卜,可能本身没有那么香甜,却引导着你不断向前奔跑。

我觉得我的家庭是幸福的。这种幸福不在于物质条件有多么丰富,而在于家庭中的每个人都在努力地做好自己的事情。

奶奶虽然年事已高,身体虚弱,爱唠叨,但是我能感觉到她身上饱经风霜的智慧。虽然有时也感觉她经常重复唠叨一些老的故事,喜欢打断别人讲话,但谁没有老去的一天呢?我想,人的年纪越大,就越喜欢回忆过去吧。有时候我很喜欢听她长篇大论,讲当年爷爷生病,她自己一个人来济南为我爸办理接班的手续的故事。我觉得她年轻时一定是一个女强人,性格刚烈,我希望我能继承她这种个性。

老爸依旧在辛苦地上班,早出晚归。我有时候会想象他的生活:早上五六点出门,工作到中午,在加油站或者火车站之类的地方买一顿快餐,然后下午继续工作到晚上八点,然后回家吃晚饭,看一会可能根本没有在意剧情的电视剧,便睡下,第二天重复循环。他的生活似乎80%的时间都围绕着工作与家庭琐事,剩下的20%的快乐来自晚上吃饭时喝点小酒与长篇大论。如果人的生活都要靠希望与期待支撑的话,我想老爸的期待可能在我的身上。所以我很高兴能不辜负期待,把快乐带给他。

老妈对生活一丝不苟,像陀螺一样旋转不停。即使在周末休班,她也要洗衣服,蒸馒头,即使老爸经常嫌弃地抱怨,衣服根本不脏,馒头不如买现成的。每次我回家时,晚饭总是丰盛地像过年一样。我觉得她的甚至于盲目的勤劳,是对生活积极乐观的一种体现。不论前路如何,她总是要把眼下的事情做得井井有条,把每一顿饭做得美味可口。

接下来的几个月里,除了完成毕业设计的相关任务,我就沉浸在家庭的温暖中,以及对青岛这座美丽的城市迟来的探索中。

考研让我蜕了一层皮

考研让我信命了。这里的信命,并不是说相信人生由某种超自然的力量左右,而是说,我开始感到个人的努力相比起一些随机出现的机遇,以及历史的大车轮的滚动而言,是多么微不足道。考研的结果是我预期的,但除了结果,中间的过程与计划的大相径庭,即使我机关算尽,曾经进行了太多的规划。

5月开始,我就在计划找一个企业来盖章实习,最终找到了至少三四个企业,但只能交上一个文件。最终交上的xx符合要求,但之所以选择了xx,归根结底还是一种运气。我回家复习,能找到离家只隔一条马路的自习室,也是一种毫无理由的随机事件。12月放开疫情管控,毫无预兆且对每个人都影响巨大,这更不是任何一个个人能决定的。今年的复试中,提高了单科线对我而言是一件好事,而这只是学校的决定,与个人的努力毫无关系。上述的事件,都是我无力左右的,但却都对我考试的进程有着极其重大的作用。

我曾经是一个很pushy的人,面对我在意的事,一定会从一开始就通过饱和式的努力来期望达成最好的结果。但或许以后,我会更理性,更平静地面对生活中的事了。

18岁生日那天,我还在省实验的宿舍里焦虑第二天的诊断考试,那时并没有什么特别的感受。而考研对我来说,才更像一场隆重的成人礼。